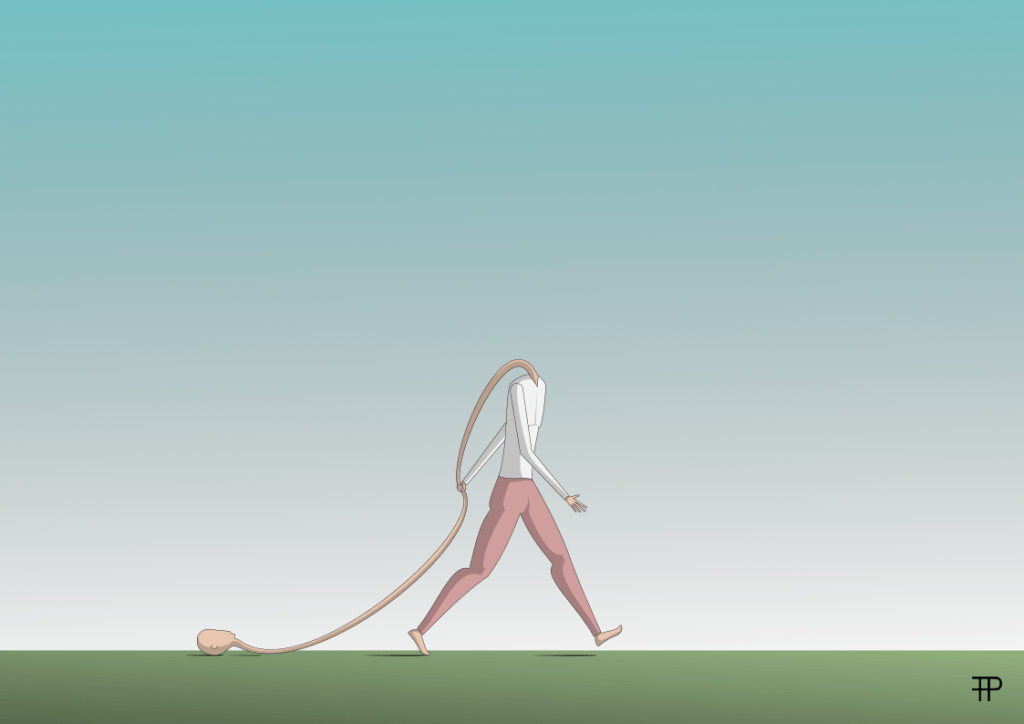

Yo no quiero ir. No quiero ir y hacer esto y aquello, ver y callar, oler y no poder vomitar. No quiero ir y caminar por el laberinto hasta encontrar la puerta abierta para escapar -¿a dónde?-. No quiero ir para regresar y someterme a una terapia de desembrutecimiento improvisada cada día diferente, la mayoría de veces sin resultado. Yo no quiero ir, de verdad que no. Pero voy y me pierdo en el espejismo del bien común, en la vacuidad de que el trabajo honra, de que mi cuerpo, mi fuerza y mi motricidad -disminuida- tienen un valor. Mi inteligencia no cuenta, no me pagan para pensar; al contrario, lo hacen para ser un sumiso temeroso y obedecer. Sí, de acuerdo, disculpa, ahora voy. Y no te quejes, qué más quieres, eres un afortunado, a llorar al valle. Pendejo, eso es lo que dicen con cada buenos días de protocolo pronunciado sin ganas, de cualquier manera, entre dientes. Buenos días, respondo, sonrisa y peloteo. Que no quiero ir, coño. Pero voy y me consuelo con que el fin de semana hará buen tiempo y me prometo que haré algo, si el cuerpo me deja, no sé, cualquier cosa, salir de la nube química, del bosque a veces asfixiante. El cuerpo, digo. Se acabó lo de obligar al cuerpo y obtener una respuesta inmediata y satisfactoria, de llevarlo al límite y colocarse con las endorfinas, de sentir el doloroso placer producido por el sobreesfuerzo. Que no quiero ir, te digo. Pero voy, aunque sea una trampa, una tortura y una sentencia de muerte. Con la cabeza a rastras.

Fernando Prado.

*¿Te gustó el artículo y la ilustración? ¿Nos apoyas con 2$, 5$ ó 10$ al mes en patreon? o también puedes hacerlo en Ko-fi a partir de 3€. Llevamos más de diez años ilustrando la actualidad. GRACIAS